阅读:0

听报道

生命的底层结构决定了最小阻力之路,那么,生命的底层结构是否可以改变?如何改变?如何利用它创造我们理想的愿景?

作者丨四毛

牛只行走通常是随着地形起伏,找寻最容易的路径。前面有山,牛只绝不会强行横越。相反地,它会挑选当时最好走的路段,哪怕是要绕到山的另一头。

换言之,它的行走模式取决于地形结构。久而久之,行走愈趋方便,后来的牛群自然是亦步亦趋。

在一个结构中,能量往往顺着阻力最小的路径流过此一结构。换言之,能量在流动时,一定是找寻最容易的路。不但牛群如此,所有自然界的现象都是如此。

第一部分 底层的结构冲突

生命就像是河流。不论人类或是自然界的事物,都是循着阻力最小之路运行。而生命的底层结构决定了阻力最小之路。

就像周遭的地形决定蚂蚁的路径,河床的结构决定河流的方向,生命的底层结构也将决定人生的路径。当生命底层存在结构性冲突时,会导致我们行为的摆荡。

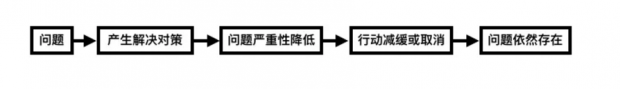

衣索比亚饥荒就是一个例子:

多年来关注第三世界发展的人,已看到衣索比亚灾难持续多年,但当其严重性已大到成为一种危机时,全世界突然警觉起来。

电视荧幕成天出现骨瘦如柴的儿童画面,全球各阶层人士在看到感动之余,奋不顾身地共襄盛举。

当食物运送的问题解决后,整个情况开始好转,新闻媒体便逐渐失去兴趣,饥民出现在黄金时段新闻的几率也愈来愈少。

捐献不再踊跃,衣索比亚的热潮逐渐褪去。今天,衣索比亚的儿童和其他第三世界的民众仍在挨饿中。

其前后关系可用箭头表示如下:

第二部分 环境导向的结构

什么可以做、什么不可以做,从小我们就听大人这么说。为人父母者总是希望子女能趋吉避凶。但所采取的策略却只是一再叮咛,直到子女将这番训诫当成习惯。

一旦我们知道如何过马路或点火柴后,这种避免危险的倾向就会深植人心。

结果我们从小学习到的便是,环境是支配生命的力量。对于环境的正确回应,父母亲一定赞同;反之,他们一定会有异议。

人类社会中充满了这种观念。能对环境做出「正确」回应者,总是名利双收,集宠爱于一身。若是回应「失当」,则吃牢饭、受羞辱、颜面尽失,也是常有的事。

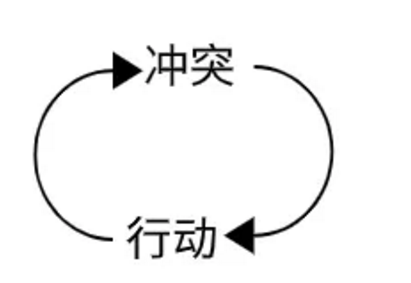

一旦持有这种想法时,你只有两种选择:一是顺应环境;二是反抗环境。顺应或反抗不只是过生活的方法而已,它深植内心中,成了生活的一部分。可将其称为顺应或反抗导向(responsive or reactive orientation)。

当前的教育制度都有意无意地强化这种主导生命的倾向。教育的主要功能之一,就是将小孩纳入社会体系。换句话说,学校都是在教学生如何顺应。

许多学生适应能力强,能做出适当的顺应。但是这些行为并不是出自对学习的热忱或对知识的渴望,仅仅是出自一种趋吉避凶的期望罢了。

许多学生对这种强加于身上的价值观和行为模式不以为然,于是起身反抗教育制度及代表权威的父母师长。对这些学生而言,他们的行为仍受制于环境。

即使是顺从的好学生,也会因为长期的无力感而积怨丛生。当心中的怨怼累积到一定程度时,这些人就会转变成为叛逆的坏学生。但此一改变于事无补,有时反而加深挫折感,于是只好乖乖走回头路。

同样地,调皮捣蛋的坏学生也会因长期的挫折与无力感而深感愧疚。经过一番内心交战,坏学生幡然大悟摇身一变,成为师长眼中的模仿生。但好景不长,通常在一段时间后,他们又开始经历好学生也会受到的怨怼,于是又变回叛逆难缠的小子。

大多数人一辈子就在这死胡同里绕来绕去,不论是好学生或坏学生,都曾经一度尝试往另外一个方向走去。但结果只是造成心中的另一番挣扎罢了。

不管人们如何尝试改变自己的行为或生活哲学,随着环境起舞的模式将一直持续下去。

第三部分 创造导向的结构

将时间花在解决问题时,可说是徒劳无益。解决问题只是针对环境(问题的状况)找寻适当的回应方法而已,并无永恒的价值。

在艺术领域里,众所周知,创造并非解决问题。此一区别不容忽视,因为多数人都希望创造自己想要的生活。解决问题无法满足这方面的需求,只会一再带来他们不想要的东西。

创造过程的结构不同于对环境予以反抗或顺义的结构,前者坚定不移,后者反复摆荡。

这两种结构的差异很大,后者必须受制于环境的无常。前者,你则成为自己生命的创造力量,而环境不过是创造过程中的一小环节而已。

环境导向的人经常彼此鼓励,以激发所谓的「正确」反应。有点僵硬的时候,他们会说「放轻松一点」;老是墨守成规时,他们又会点出「冒点风险」;惧怕未知因素时,他们会互相勉励「勇敢一点」;若是提不起劲时,他们又「强迫自己打起精神」;觉得自己无助无望时,「让自己相信自己可以办得到」。

那么创作者背后的动机又是什么呢?是一股想要实现创造的欲望。创作者不是为了掌声,不是为了报酬,也不是为了别人的意见,他们只是为了创造而创造。

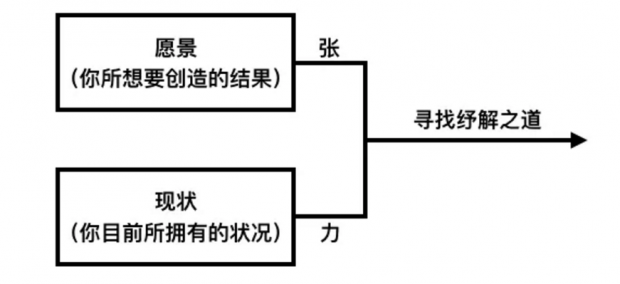

以创作为导向时,作用中的力量将共同强化创造的过程,让能量朝向目标,并在张力逐渐舒缓之时,创造更大的动能。这一新结构可称为张力结构(structural tension)。

张力结构由两个主要部分组成:

有关欲创造结果的清楚愿景。

对现状的清楚了解。

在创造过程之初,所想创造的事物与目前所拥有的状况之间有一些差距。而这个差距,形成了创造过程中最重要的结构,也就是张力结构。

一旦结构性张力建立后,人类自然会倾向于采取行动,以纾解此张力。

在整个创造性过程中,你的行动会受到这个结构的支持,协助你朝自己所欲达成的目标迈进,即使是那些不甚成功的行动,也会助你一臂之力。创造经验累积越多,就越能掌控结构性张力。

第四部分 创造的三个阶段

▶ 第一阶段:生趣盎然的萌芽期

萌芽期是构思的阶段,也是整个过程的开端。作曲家赛辛斯曾描述萌芽期为将创造付诸行动的一股冲动。

在这个最初阶段,到处洋溢着兴奋、高度兴趣以及新鲜感。这是一个促使你奋身投入的时期。洞察、认知、热心、改变以及力量感不断的上演。但许多人也知道,萌芽期的能量经常在短时间后就烟消云散了。

▶ 第二阶段:潜移默化的圆熟期

圆熟期类似于人类的妊娠期,这个阶段,胚胎在母体孕育成型。这是整个发展过程中最不明显的一个阶段,经常在一段长时间内,仿佛什么重要的事情都未发生过。

特别是早期,我们常觉得一切都风平浪静。这个阶段常见的情绪反应是不适、沮丧、以及失望。很多人在这个阶段灰心地放弃当初想追求的结果。请看一个案例:

有一家大型金融公司的高阶主管,准备起草一份涉及数百万美元的计划案。刚开始,她千头万绪,不知从何处着手。所需要的资料都已摆在眼前,但她不清楚应该如何清清楚楚、提纲挈领地表达。

首先,她把所有想在计划案中提到的,顺手写下来,并没有按照一定的秩序;然后在草稿纸的最顶端,她写下了几句话,提醒自己想要的结果是什么。

她稍事休息后,整理一下思绪。再度伏案工作时,她默念着刚才写下的几句话,然后拿起纸笔,开始有秩序地分门别类,整理她所有的资料。然后她走到电脑旁边,开始写她的计划案。

此时,思路如行云流水般地顺畅,整个计划案也就一气呵成了。当然,这只不过是初步的计划案,尚待进一步的修饰。但是她已能从萌芽阶段顺利地进入圆熟阶段,朝心中的目标又迈进一大步。

当我们在学习一支新舞、新的管理方式、新的电脑程式、新的外国语言时,也都必要经历类似的圆熟阶段,只不过所需的时间有长有短而已。

1、耐心等候

圆熟阶段初期是个关键时刻。

创造导向中的人了解到,创造过程有一段时间就是看起来什么也没发生。他们进而了解到,这段时间不会造成阻碍,反而会促进结果的发展。这种了解纯粹来自经验。

在学骑脚踏车时,有一段时间,初学者常会失去平衡而摔倒;许多冲浪板玩家也发现,刚开始时,他们在水里时间要比冲浪板上时间多得多……圆熟阶段当然包括许多试验、错误与修正。

但是这段从错误中学习的经验,将让你了解到,创造自己想要的一切,必须学习哪些技能。失去平衡,从脚踏车上摔下来,并不是失败,而是学习的一部分。类似经验在经过消化与吸收后,将潜藏于内的知识与能力。

圆熟不仅仅是学习而已,它是一个内化学习的过程。创造过程就是不断地学习。你不但学会了练习的特殊技能,同时知道:

你可以学习。

你可以圆熟任何在创造过程中所必须知道的事物。

每当圆熟一项学习经验时,圆熟的经验就会越来越丰富,也就愈能将未来的学习经验融入个人本身。

职业演员背诵台词的速度会越来越快;音乐家表演困难乐章时会越来越流畅;计程车师机比一般人容易熟悉新线路;汽车修理工比他人更快学会新引擎、更快找出问题所在。

即使你认为什么都没改变,或未作出任何实质的进展,但是这样的认知实际上就是你对于现状认知的一部分。你可以借由强调这种现状与结果的差异,增强结构性张力。

2、不断延伸难度

朝实现愿景的目标迈进时,圆熟的情形将愈加深化。比如:

当我在波士顿音乐学院就读时,竖笛家波托(Attilio Poto)是我的老师之一。他指定的第一次作业,对当时的我而言,似乎难了一点。经过一星期的辛勤练习后,我仍然无法演奏自如。

当我前往上他的第二堂课时,我心中期望波托先生会再给我一个星期的时间,好好地演练第一个作业。但他二话不说,又指定我下一个练习科目,这次比上星期的那个作业还要困难。

我花了一个星期演练新的科目,但到了上第三堂课时,我仍然是手忙脚乱。我向波托先生暗示说,我应该在这两个科目上再多花上一个礼拜的时间,才能使演奏技巧趋于完美。波托先生只是笑而不语,又将书本翻到下一页,这次的难度更高了。

后来的三个礼拜,每一次的作业愈来愈难,没有一个在经过一个礼拜的练习后,就能演奏自如的。

到了第六堂课时,波托先生突然回过头来,要我再度演奏第一次的演练科目。虽然过去五个星期来,我连回头再去看它一下的机会都没有,但我却能将它诠释得相当成功。接着他又回到第二个星期的演练科目;同样地,我的表现也相当不错。

如果我花上六个星期的时间,只是为了在前两个演练科目上追求完美,我的成绩势必无法像今天一样杰出。

波托先生已体会到圆熟阶段的精粹,这也正是我们要学习的,那就是:

圆熟目前阶段的一个有力方法,就是昂首迈向下一个阶段,即使你觉得目前的准备尚不充分。当你毅然迈向下一阶段时,你自然会更懂得如何圆熟上一阶段。

3、将时间延滞纳入考虑

在创造过程中的某些关键时刻,似乎一切都停滞不前,甚至还有些退步的迹象。这些原地踏步的现象其实最具关键性,在这阶段所采取的行动将决定日后的成败。

生活的改变并非一蹴可就。在开始采取行动与看见改变逐渐显现之间,会有一段时间差距。

如果你在一家汽车工厂训练一群生产线上的装配工人,你得等待一段时间,才会发现生产线上的品质正在提升。而生产品质的提升与市场的认知——销售率增加——也要经过一段时间上的差距。

通常在采取行动后,结果并不会立即显现。因此很有可能我们采取的行动非常有效,但这短时间内却无法确定。

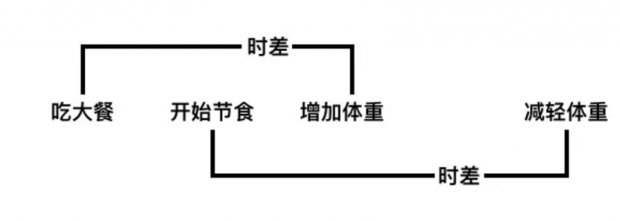

比如进行节食,目标是要减轻体重。但若在节食前你狠狠地吃了一顿,解释的第一天,体重不轻反增。此时你的反应是,这个节食方法会增加体重或根本就不适合你,很可能就此打消节食的念头。

但实情是节食的功效尚未显现,行动与结果之间存在时间滞延。所以将时间滞延因素纳入考虑,可以帮助你更正确的了解现状。

行动会产生结果,结果会彰显意义。如何定义行动与结果之间的关系,将影响你未来的行动,也将影响日后的动能。

在创造导向中,于圆满实现自己所选择结果的半途,可能会有时间滞延,让人沮丧与懊恼。

但若你持续朝自己的目标努力,经验逐渐累积后,你所采取的有效行动将开始产生你想要的结果。而从一些效果较差的行动中,你也可以学得经验,适时地调整路线。

▶ 第三阶段:开花结果的完成期

完成期相当于人类新生儿的呱呱落地。其中包括了开花结果、展现结果、修饰、进一步追踪,以及学习如何与创造物共处。

1、认可自己的创造

即使每个人都对你的创造物发出赞美之声,若创造物不能满足你的愿景,你还是无法认可它已经完成。

从另一方面来说,即使千万人对你的创造物弃如敝履,若它已符合你的愿景,你就可以自豪地说:「我已经完成了。」

2、自我繁衍的创造

当你认可自己的创造物时,你同时释放了蕴含在完成阶段的特别能量。此一能量的一个作用是,催促你迈向另一崭新创造周期的萌芽期。

每一次完成创造的动作时,生命力就会聚集在一起。因为生命会繁衍生命,此一能量将透过新的创造以进一步扩大其表现。在完成阶段中,你的灵魂正静待下一回合的创造。

每一首新曲的完成,将鼓舞音乐家开始创作另一首新曲;庞加莱在数学上的新发现,会催促他埋首灯下继续研究。一幅画作的完成,则将带给画家新的灵感,提供他新的创作素材。

艺术家查贡(Laurie Zagon)在形容她的完成阶段时这么写:

愿景逐渐实现时,心中激起一股兴奋感。此时,我加快画笔的速读,信心也跟着油然而生,似乎在说:“你就快完成了!”此时完成已是轻而易举。或许还需要稍事修饰,但整体而言,我已知道它完成了。

以往当一幅作品完成时,我习惯坐下来观看,不急着进行下一幅画。过去几年来我的作品大量增加,因为每当完成一幅画时,我就顺手抓起另一块画布,在上面随意画上几笔,以保持创作的热度。

你的生命可以是一连串会自我繁衍的创造。

本文转载自微信公众号「心智迷宫」,已获原作者授权。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号