阅读:0

听报道

作者丨蔡梦飞

Where does the mind stop and the rest of the world begin?

思想在哪里停止,世界在哪里开始?

这是哲学家安迪·克拉克 Andy Clark 和大卫·查尔默斯 David Chalmers,在其论文《扩展思维》(the extended mind)中提出的问题。

答案可能因人而异。

有些人认为在肉体之外,就没有与思维相关的活动。而其他人,如外在主义者,比如,克拉克和查尔莫斯,认为人们的认知过程并不都在头脑中。他们提出外部环境在认知过程中起着积极的作用,即积极的外在主义(active externalism)。

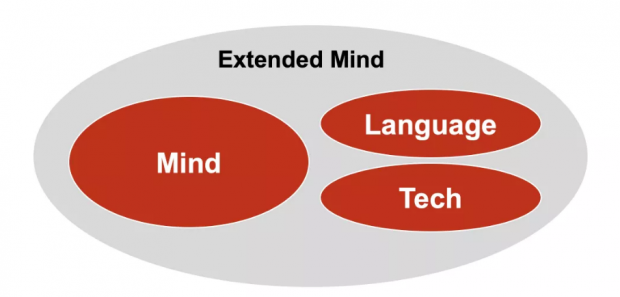

在这种观点中,原本只发生在大脑内部的思维可通过「扩展」向外延伸到环境中,成为扩展思维(Extended mind)。

扩展思维的主要概念是什么,它是如何参与到认知过程中的?

扩展的思维

The Extended mind

扩展思维的特点是认知个体能与环境进行系统性的互动,在这种认知系统中,认知行为与环境因素是紧密联系的。

根据扩展心智的概念,人们的认知工具、机制和其他认知结构可以扩展到头颅之外,并且可以整合成一个更广泛的心智。因此,扩展心智的边界并不总局限于认知主体的大脑之中。(Clark和Chalmers,1998)

为了更好地解释外部环境因素的积极作用,他们介绍了一个典型的例子,说明人们可能如何利用他们的颅外环境来创造一个扩展的认知系统。

奥托(Otto)患有阿尔茨海默氏症,因此他的记忆力不可靠,得依靠环境中的特定信息或工具来更有效地管理自己的生活。因此,奥托无论走到哪里,都会随身携带一个笔记本,记下相关的信息,比如地址,以便在需要时进一步检索。值得注意的是,在某种程度上,他的笔记本扮演了生物记忆的角色。

从这个奥托的例子回到论文——积极的外在主义(论)。

与普特曼和伯格引入的外在论(externalism)相比 (Putnam, 1975;Burge, 1979),外在论的外在特征是被动的和缥缈的,因此与推动认知过程没有什么关系。

而积极的外在论则强调环境的积极作用,认为人们的认知活动和外部环境相联系,认知和环境可相互影响,从而形成了一个耦合系统(coupling system),该系统本身可以被视为一个(新的)认知系统。

这种耦合系统的外部环境特征对于是认知整个活动是必要的,如果保持内部结构不变而改变外部环境特征,认知主体的行为可能发生完全改变。这些外部环境的具体特征与大脑的内部特征密切联系在一起。不可否认,认知个体的认知过程,越来越依赖于外部环境的支持。

想想看,我们需要用纸笔完成复杂的数学计算,用工程仪器完成测量,使用语言、图表和书籍等等,不难发现,使用外部工具的过程和大脑认知思考的过程耦合在一起。正常情况下,最可靠的耦合发生在大脑内部,但与外部环境因素的可靠耦合也很容易发生。

如果这些外部工具在我们需要时就能随时轻易使用,这意味着它们与我们的认知过程已经牢牢地结合在一起了。从这个意义看,这些触手可及的工具已经成为我们日常生活中「认知工具包」(cognitive toolkit)。

实际上,人们的大脑已经成熟并以某种方式进化,从而操纵外部环境因素。大脑进化的过程能使大脑适应周遭环境进而减轻认知负担。如此看来,外部因素不仅对认知过程有着积极作用,而且逐渐整合为认知系统不可分割的一部分。

大量的认知科学研究直接或间接地支持了积极外在论。有关情境认知,儿童发育的研究表明,认知过程通常被视为和环境有密切关系。因此,如果我们把认知拓展到大脑以为的环境中去看,它将对认知研究的方法论产生巨大的影响,我们看待认知过程以及具体的分析方法也将随之发生相应的变化。

语言和扩展思维

Language and the extended mind

语言是认知活动拓展入外部世界的重要工具。

语言在认知活动中的作用被一些著名的哲学家所重视,比如弗朗西斯·培根(Francis Bacon)说:

reading makes a full man; conference a ready man; and writing an exact man。

阅读使人充实,交谈使人敏捷,写作使人严谨。

培根试图强调这样一个事实,即语言的运用,包括阅读,说话,写作,可以帮助个人形成一个良好的组织思维。例如,写作过程会迫使一个人在准确地写下自己的想法之前清晰地思考。

毫无疑问,语言是我们发展思想、传播知识的有力工具,对我们的思想和人类认知的发展产生了深远的影响。语言的载体——文字,让我们可以写日记,阅读时事新闻,写学术论文。从这个意义上说,语言作为认知系统的延伸,形成了一个主动耦合的系统。

通过评估原始人类社会群体的大小,邓巴发现了语言的出现和原始人类存在的复杂性之间的联系。他指出,随着某一社会群体规模和复杂性的不断增长,语言已经取代了动物间的亲昵互动,成为一种建立社会凝聚力的新方式(Dunbar,1993)。

语言的主要作用是促进不同社会成员之间的信息交流,以便创造更大、更分散的社会群体。从进化论的角度来看,邓巴还认为思维过程是随着语言的出现而产生的,这是后来高阶抽象概念思维产生的基础。

对于人类来说,思想是大脑的语言延伸(the mind is the verbal extension of the brain),语言可以扩展大脑的实用性,并有助于思维的形成。

为什么词汇量不同的人,无法在一起?

所有的外在工具都可以被看作是人体的延伸,让我们充分利用我们的身体,语言也是如此。语言是一种特殊的工具,它可以扩展大脑使其更加有效,从而创造人类的思维,即思维=大脑+语言( mind = brain + language )(Logan,2004)。

人类是唯一能掌握语言的物种,藉此来交流经验和思想,但这并不是说我们的远古祖先没有思想和自我意识,而是是强调他们不能处理抽象概念,这些抽象概念只有使用语法化的语言才能创造和处理。虽然人类和动物都有大脑,但是明显的区别是动物由于缺乏语言而没有思维(Dunbar,1993)。

经验证明指出,虽然大脑的体积在一定程度上决定智力,如果没有语言,只看大脑体积的大小并不直接对应大脑的聪明程度。但当脑容量增加一倍时,原始人的智力并没有相应增加两倍。

语言,有助于创造新概念,辅助推理和思考。

语言出现后,大脑的体积不再是智力的唯一决定因素。随着原始人类大脑的体积和复杂性的增加,不可避免地达到了生物学极限——大脑体积不可能一直增加,因此大脑进一步发展的进化策略是通过语言从功能角度来驱动思维进化,而不是从解剖结构变化来实现这一目的——语言作为大脑的延伸,使得人类的智力可以在不增加大脑体积的情况下进行扩展。

Word is World.识界即世界。

由于语言比大脑神经网络能更有效地访问过去的记忆并检索记忆内容,因此它可以将脑壳(brain)延伸到思维层面(mind),这主要通过创造新的词语,概念,隐喻等,以实现更高层次的概念化和心智表征,从而使大脑的功能更强大。

这些基于文字的概念是相互关联的,它们形成一个动态系统。换句话说,文字—语言—思维构成了一个自动催化系统。

语言就像一个驱动器,为大脑和微型计算机提供了一种高效的方式来存储、处理和检索一些特定的信息和数据,将大脑(brain)转换成一个能思考的载体。

技术和扩展思维

Technology and the extended mind

我们可以通过一个例子来看看技术在认知活动中的作用。

比如,中年男子杰克,在过去的几十年里一直住在纽约,为了挣更多的钱养家,他决定在下班后报名成为一名 Uber 司机,把乘客送到纽约市各个地方。正常情况下,Uber 司机高度依赖 GPS,杰克也不例外。

他对智能手机上的 Uber 应用程序的巨大便利性很感兴趣,即使在交通堵塞的时候,这款应用程序也能为他提供到达目的地的最佳路线。在使用 GPS 导航几周后,他与智能手机的联系变得更加紧密,因为如果没有手机,杰克会感到焦虑,丧失方向感。

杰克的 GPS 功能是一个扩展的大脑(extended mind)吗?

GPS 在杰克的大脑(brain)之外完成了计算工作,他智能手机中的 GPS 作为一种认知支持(cognitive support)载体,已经无缝地集成到杰克的大脑中,因为没有 GPS 的帮助,他完全无法完成导航相关的认知功能。

不可否认,日益科技化的交通工具和设备已经将我们重新定义为「科技控」(technologically embedded beings)——被高科技电子产品所「裹挟、绑架」。

如今,一个人的生命发展轨迹被先进的生殖技术所包围,通常以各种医疗技术来结束,这些技术可以缓解末期病人的死亡。想象一下我们周围的科技ーー从桌上的电脑到口袋里的智能手机。

人类依赖于各种各样的技术,这恰恰是所谓的现代困境,人们很难能变得清净下来,越来越多的人被社交网络淹没了(Reiner 和 Nagel,2004), 难怪越来越多的人感到与自然世界疏远。

无论人们对周围技术的态度有多么不同,我们必须接受这样一个事实:我们越来越深地被技术所包围。

其中一些技术已经在潜移默化中整合到我们的认知过程中,在大脑外部辅助我们完成特定的思维过程,并已经和我们的大脑本身紧紧绑定在一起,形成了 couple。

参考资料:

Fred Adams, and Ken Aizawa (2010). Defending the bounds of cognition. In The Extended Mind, pp. 67–80.

Burge, T. (1979). Individualism and the mental. Midwest Stud. Philos. 4, 73–122.

Clark, A., and Chalmers, D. (1998). The Extended Mind. Analysis 58, 7–19.

Dunbar, R.I.M. (1993). Coevolution of neocortical size, group size and language in humans. Behav. Brain Sci. 16, 681–694.

Francis Bacon (1625). The essays - Of Studies. p. 233.

Hurley, S.L. (2010). Varieties of externalism.

The Extended Mind, R. Menary, ed. (MIT Press), pp. 101–153.

Logan, R.K. (2004). The Extended Mind Model of the Origin of Language and Culture. 5, 1–18.

Michael Wheeler (2010). In Defense of Extended Functionalism. Richard Menary, ed. (MIT Press), pp. 245–270.

Putnam, H. (1975). The meaning of “meaning.” Minn. Stud. Philos. Sci. 7, 131–193

本文转载自微信公众号「修身储能」,已获原作者授权。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号